Qへパリンについて知りたい

(学生 A.Hさん 大阪府)他 複数より

A 透析にとって必要不可欠な薬剤です。

これは血管の内膜、中膜、外膜(静脈では、内膜と外膜)のうち内膜にある血液接触面に存在する内皮細胞があり、その内皮細胞が抗血栓性の物質を分泌しているためである。

※ (分泌物:プロスタサイクリンやアンチトロンビンⅢなど)

しかし血液回路を介した体外循環を行うと血液凝固が促進されてしまう。

血液にとって異物である血液回路やドリップチャンバー、ダイアライザーなどは血液凝固促進作用があるので血液凝固は起こしえます。またドリップチャンバーでは空気と血液が接触することで特に血液凝固が促進される。

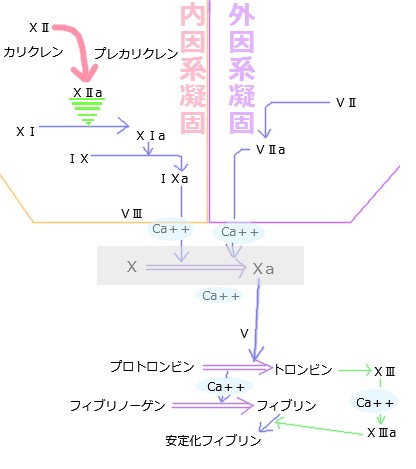

体外循環回路表面の血栓形成は血漿タンパクによる被覆に始まり血小板の吸着と凝集やトロンボキサンA2産生と続き内因性凝固カスケードが活性化されてトロンビン形成とフィブリン沈着で起こる。 凝固しやすい要因を下記の表に載せていますので参考にしてください。

| 1 低血流量 |

| 2 高ヘマトクリット値 |

| 3 高い除水速度設定(過濃縮) |

| 4 再循環 |

| 5 透析中での血液製剤の輸液 |

| 6 透析中での脂質製剤の輸液 |

| 7 ドリップチャンバでの空気接触や乱流 |

| 8 脱血不良(過度の陰圧) |

できた血栓が大きくなると、血液回路で閉塞を起してしまったり、機能不全を起こしてしまったりする。

透析を行う為には血液を凝固させないようにすることが当然、必要になります。

そこで使用される薬剤が抗血栓薬。

しかし遅行性の抗血栓薬を使用していたりすると効果の発現に時間がかかり過ぎるため不適当。 また事前に服用するのであったとしても、すべての患者が実行出来ているという確実性に欠けるためやはり不適当といえる。

そこで即効性かつ強力な抗血栓薬を使用するのが適当になります。ヘパリンは強い抗血栓能をもち、また安価であるため第一選択になります。

それは出血の危険性が無く、 異常出血をきたす恐れなしがなければ比較的に自由に使用できる。

へパリンはⅡa、Ⅹa ⅤⅡa ⅠⅩa ⅩⅠa ⅩⅡaなどの活性を強く阻害することにより抗凝固作用が発揮する。

へパリン自体は抗凝固作用を持たなく生体内(血漿中)に存在するアンチトロンビンⅢと結合することにより、その立体構造変化を起こさせ、特にⅩa因子の不活性化を起し抗凝固作用を発揮するのです。

しかしながら、ヘパリンには血小板の凝集と活性化をもたらすという副作用が存在します。もちろん ヘパリンは抗凝固作用という便利な薬ではありますが、実は様々な問題点も存在します。 ヘパリンの副作用について 記述します。

ヘパリン副作用

アレルギー 掻痒感 骨粗鬆症 脂質代謝異常 ヘパリン起因性血小板減少症 出血などがあります。

よく脂質代謝異常はよく聞く言葉なので少し説明

※脂質異常 ヘパリンは リポ蛋白リパーゼを活性化せるので血清トリグリセライド値を上昇させる。

また、HDLコレステロール値の低下も起こさせます。

使用

目標凝固時間 通常(透析中)はACTの+80%程度に維持することが望ましい。

(終了時は ACT+40%以下にするのが望ましい)

HIT(ヘパリン起因性血小板減少症)

HITには Ⅰ型とⅡ型に分かれます。

Ⅰ型HITでは 血小板数の減少は用量に依存して起こります。

ヘパリン使用量を減らせば、準じて減ります。

Ⅱ型HITも血小板の凝集が起こります。

血小板数が減少するが、動静脈血栓症が起こる。 Ⅱ型HITはヘパリン血小板第4因子複合体に対する免疫グロブリンG(IgGあるいはIgM抗体)の産生により発症する。

豚よりも牛のヘパリンで起こりやすい。

※日本では牛のヘパリンは販売させていません。

発生頻度は ヘパリン投与の0.5%~5%で 患者の病態、使用したヘパリンの種類、投与期間などにより影響される。

低分子ヘパリンより未分画ヘパリンで、投与期間が長い患者でその発生頻度が高いとされています。

ヘパリンは ウロン酸とグルコサミンの繰り返し構造からなる酸性ムコ多糖類で、主に牛または豚腸粘膜から作成された未分画ヘパリン(分子量5000~30000ダルトン)。

その平均分子量は15000~18000で分子量分布は3000~30000と広範囲に分布している。

またヘパリンは安価な上、効果的な抗凝固作用が得られることから、体外循環時における血液凝固の防止、播種性血管内凝固症候群や血栓、梗塞症などの治療や予防に幅広く使用されています。

血液透析(HD)時のACTの基礎値は、120秒~150秒 (目標値 200秒~250秒)

下記に ヘパリンのまとめを記しています。参考にしてください。

| 分子量 | 5000~30000ダルトン(他文献では3000~30000ダルトン) |

| 半減期 | 1時間~2時間程度 |

| 利点1 | 安価 |

| 利点2 | 強力で安定した抗凝固作用を発揮 |

| 利点3 | 安全域が広く、中和剤がある。 |

| 利点4 | 即効性があり、半減期が比較的短い |

| 1 | 全血凝固時間 (Lee‐White)法 |

| 2 | 活性化全血凝固時間(ACT)法 |

| 3 | Ⅹa活性化凝固時間 |

| 4 | 活性化部分トロンボプラスチン時間 |

| 1 | 凝固時間の延長による出血のリスク |

| 2 | 抗凝固作用以外の作用

|

| 3 | アレルギー反応 |

| 4 | 陰イオン交換樹脂や陽イオン膜への吸着 |

| 5 | 残腎機能が残っている患者では低アルドステロン症と高カルシウム血症の増悪の可能性 |

| 6 | HIT |

| 7 | 掻痒感 |

| 8 | 高カリウム血症 |

| 9 | 骨粗鬆症(ヘパリンの長期使用で来しうる。) |

※8 高カリウム血症 ヘパリンによりアルドステロン合成が抑制されて、高カリウム血漿をきたすことがある。

ヘパリンを低分子ヘパリンに変更することによりアルドステロン/レニン比が改善して高K血症が軽度改善しうることを示した報告もある。(Hottelarら 1998)